Da una relazione del Miur sugli studenti con disabilità una riflessione di Francesco Rocchi: nessuno avrebbe oggi il coraggio di sostenere che la scuola non debba essere aperta a tutti o che l’istruzione non debba essere universale e gratuita, ma la forma mentis non è cambiata.

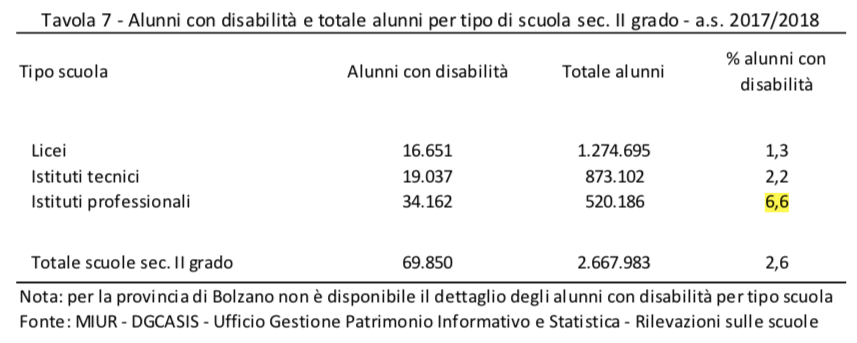

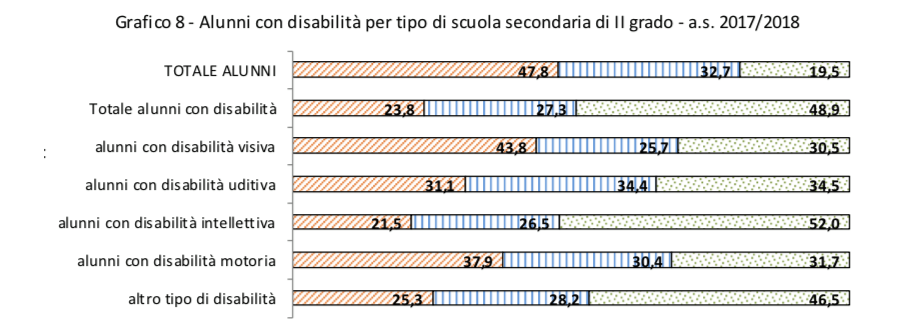

Lo scorso maggio il MIUR ha pubblicato una importante relazione sugli studenti con disabilità nella scuola italiana, con una ricca serie di dati statistici. Tra le varie tavole, ce n’è una che illustra in maniera assai eloquente un problema che a rigor di logica non dovrebbe essere legato al classismo scolastico, ma nei fatti lo è, e assai fortemente: la distribuzione degli studenti disabili scuola secondaria superiore italiana.

La tavola è la seguente:

Si confronti la percentuale di studenti disabili in istituti professionali (evidenziato in giallo) con il dato complessivo della scuola italiana e poi in particolare con la percentuale dei licei. Negli istituti professionali i disabili sono cinque volte quelli nei licei. Se andassimo ad analizzare i singoli indirizzi, probabilmente troveremmo dati ancora più divergenti tra professionali e licei classici o scientifici tradizionali.

Non può essere un caso. C’è una ragione dietro questa evidente discrepanza, che viene ben illustrata dal grafico che mette in relazione il tipo di disabilità con la scelta della scuola:

Se gli alunni con disabilità visiva vanno principalmente ai licei e quelli con disabilità uditiva o motoria si distribuiscono abbastanza uniformemente nei tre ambiti liceale, tecnico e professionale (anche se con percentuali per i professionali più alte rispetto al corrispondente dato globale di un 19.5% di studenti iscritti ad un professionale), nei professionali la percentuale di studenti con disabilità cognitive sono più della metà del totale: il 52%.

Questo dato è il la plastica rappresentazione di una concezione assai diffusa nell’istruzione e nell’opinione pubblica italiana, una concezione tanto brutale quanto semplice: sia i docenti che orientano sia le famiglie che si fanno orientare pensano che il professionale sia “la scuola degli scemi”. Ovviamente, nella categoria degli “scemi” bisogna inserire, oltre ai disabili, anche gli stranieri e i poveri, come l’anno scorso alcuni licei classici di centro-città hanno candidamente messo per iscritto nel proprio RAV, salvo poi essere giustamente travolti dalla pubblica indignazione. Se guardassimo alla distribuzione degli studenti BES e DSA troveremmo una polarizzazione assai simile.

Non si tratta di nulla di particolarmente nuovo, come sa chiunque abbia dato anche soltanto una scorsa distratta a “Lettera a una professoressa” di don Milani. Anzi, è corretto parlare di una tenace persistenza del classismo italiano, che sopravvive ad ogni cambiamento, sia pure in forme cangianti e, se vogliamo, dissimulate.

Nessuno infatti avrebbe oggi il coraggio di sostenere che la scuola non debba essere aperta a tutti o che l’istruzione non debba essere universale e gratuita, ma la forma mentis non è cambiata (e in qualche modo convive con l’indignazione per l’esplicito classismo dei licei cosiddetti “di tradizione” di cui dicevamo prima): le scuole italiane sono incasallate in una rigida e minuta struttura gerarchica, con il liceo classico e lo scientifico tradizionale in cima ad una scala su cui poi si dispongono i licei meno nobili, i tecnici ed infine i professionali. Sotto i professionali ci sono i corso di formazione professionale, i diplomifici privati e l’abbandono scolastico.

Questa scala la conoscono bene gli studenti che, in difficoltà in qualche liceo, spesso si fanno tutta la trafila “discendente”, andando di bocciatura in bocciatura verso l’abbandono o l’iscrizione in qualche diplomificio privato. L’opinione pubblica non sembra considerare come particolarmente problematico tutto ciò. Quella forma mentis di cui si diceva prima spiega e giustifica tutto questo con la retorica della selettività: alcune scuole sono molto buone e ti offrono un’ottima formazione, ma bisogna meritarsele, un po’ come una rigorosa accademia militare o un’università della Ivy League. Se non sei capace di restare in una scuola del genere, qualche altra scuola più caritatevole si prenderà cura di te abbassando le aspettative e gli standard educativi.

E’ la prospettiva di chi considera l’istruzione un privilegio e pensa che alcune scuole, grazie all’intrinseca superiorità delle materie che insegnano, siano qualitativamente altre rispetto a tutto il resto. Il latino e il greco, in particolare, sembrerebbero operare come potenti incantesimi di tipo esoterico: offrono grandi poteri, ma non possono essere offerti che ad una ristretta cerchia di studenti selezionati. E’ una sorta di strana equazione: quanto più una materia è formativa, tanto più sembra essere esclusiva.

A ragionarci anche soltanto per un attimo ci si rende conto che tutto questo non sta in piedi: se certe materie fossero davvero così formative dovrebbero essere impartite a tutti, non ad una cerchia selezionata. In più, l’eccellenza del liceo classico non viene dalla sua (asfittica) didattica delle lingue morte, ma dal fatto di essere “di tradizione” e di raccogliere gli studenti economicamente e socialmente più avvantaggiati (quei licei dello scandalo lo dicevano pure a chiare lettere, d’altronde); i problemi dei professionali, specularmente, vengono dal fatto di essere oggetto di una selezione sociale inversa.

La cosa più inaccettabile di tutte, però, è l’idea che possa essere considerato normale e non preoccupante il fornire a circa metà della popolazione studentesca italiana, quella che si raccoglie in tecnici e professionali e anche nei licei non nobili, una istruzione esplicitamente considerata di serie B -ammesso e non concesso che gli insegnanti di tecnici e professionali offrano davvero una didattica di serie B.

E’ l’esito inevitabile di quell’approccio “para-universitario”: come non tutti possono essere dottori, non tutti possono essere buoni diplomati liceali, o diplomati e basta. “Pazienza!” sembrano dire i sostenitori della scuola tradizionale (che pure inorridirebbero all’idea di essere definiti classisti).

E invece non c’è da avere alcuna pazienza. I tradizionalisti possono rimanere concentrati quanto vogliono sul quadretto oleografico dell’istruzione italiana che loro difendono, ma chiunque sia abituato a guardare un po’ più lontano si rende perfettamente conto che il non aver dato una buona istruzione ad un giovane significa ritrovarsi nel giro di pochi anni a dover trattare con un adulto fragile e bisognoso di assistenza, invece che con un lavoratore solido ed indipendente.

Se si vuole modificare la scuola italiana, quindi, bisogna riuscire a portare il dibattito pubblico sulla necessità di ampliare l’istruzione di eccellenza fino a farla diventare universale. Bisogna trovare gli argomenti per rendere plasticamente visibile il senso e lo scopo di un’istruzione pubblica non classista che fornisca una formazione eccellente a tutti.

Non è un compito facile: il nosro gentilianesimo è ancora molto forte. E non si può nemmeno continuare a polemizzare sterilmente con i docenti di latino e di greco, anche perché il problema non sono le lingue morte che insegnano e che vale la pena di continuare ad insegnare (magari meglio), ma la retorica che le circonda. Il giusto approccio al dibattito pubblico non è dunque lo scontro frontale con i licei di tradizione, ma con la positiva proposizione di alternative valide e universali.

I primi da convincere sono spesso gli insegnanti medesimi. Uno dei pilastri del classismo italiano è proprio l’orientamento in uscita dalle medie: i consigli orientativi sono quasi invariabilmente basati sulla tassonomia che abbiamo visto sopra, e sono spesso seguiti fiduciosamente. Nonostante gli insegnanti siano infatti spesso contestati per i voti che mettono o per le note che mettono, sull’orientamento in uscita non ci sono grossi conflitti, perché tutto sommato tanto le famiglie quanto i docenti condividono la stessa prospettiva. Allo stesso modo, nei primi anni delle superiori assistiamo ad un’ulteriore canalizzazione dovuta al fatto che fin troppi tra i docenti pensano che lasciare gli studenti più in difficoltà a scuole “facili” sia meritorio e legittimo, con il risultato di confermare agli occhi degli osservatori esterni tutti i luoghi comuni sulle scuole “facili”. E’ una dinamica profondamente ingiusta, contro cui bisogna lottare.

Questo significa impegnarsi a rinnovare la didattica e a renderla sempre più trasparente nei suoi legami con la società circostante, nonché provare a trovare quanti più agganci possibile con il mercato del lavoro e con l’università (che non può più essere lo sbocco dei soli licei nobili). Significa anche costruire la prospettiva di un futuro diverso da quello in cui è la scuola “giusta” a definire il tuo ruolo nella società. Significa riuscire a mostrare alla società che i talenti e le possibilità per contribuire fattivamente ad una società migliore si possono esplicare in qualsiasi tipo di scuola, non solo in quelle privilegiate.

Si comincia in classe, con il lavoro di ogni giorno, parlando di didattica in ogni sede possibile, con entusiasmo e competenza. Non vedo altre strade.

Francesco Rocchi è docente di italiano e storia all’I.T.C.G. Fermi di Pontedera, fa parte del gruppo di docenti che cura il blog Condorcet. Ripensare la scuola e collabora con la rivista online iMille