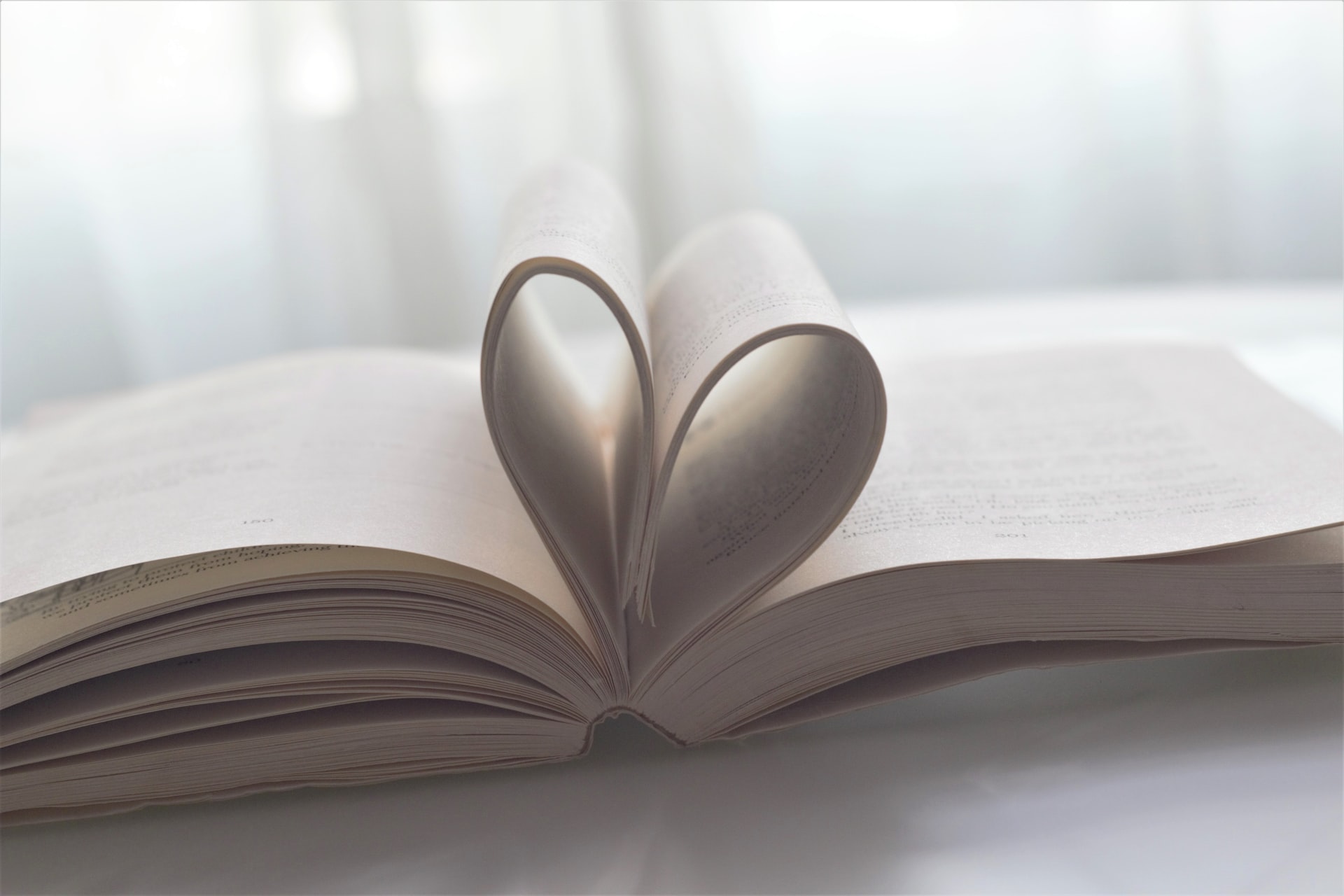

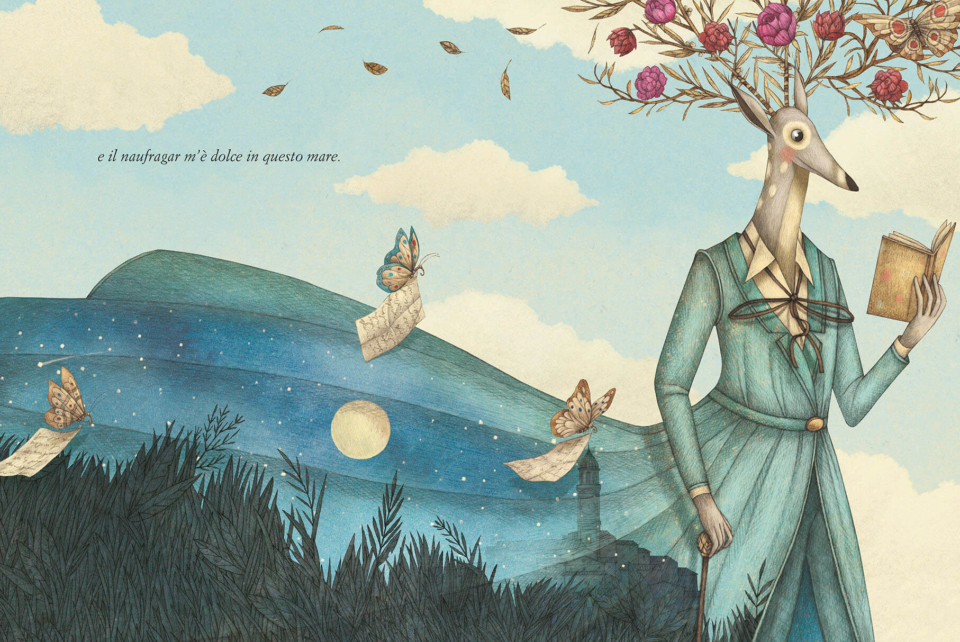

Coltivare la lettura come un orto rigoglioso

È importante proporre la varietà nella scelta della lettura per i ragazzi; perché e come fare ce lo spiega Paola Zannoner

Una delle considerazioni più belle sulla lettura mi è arrivata per mail:

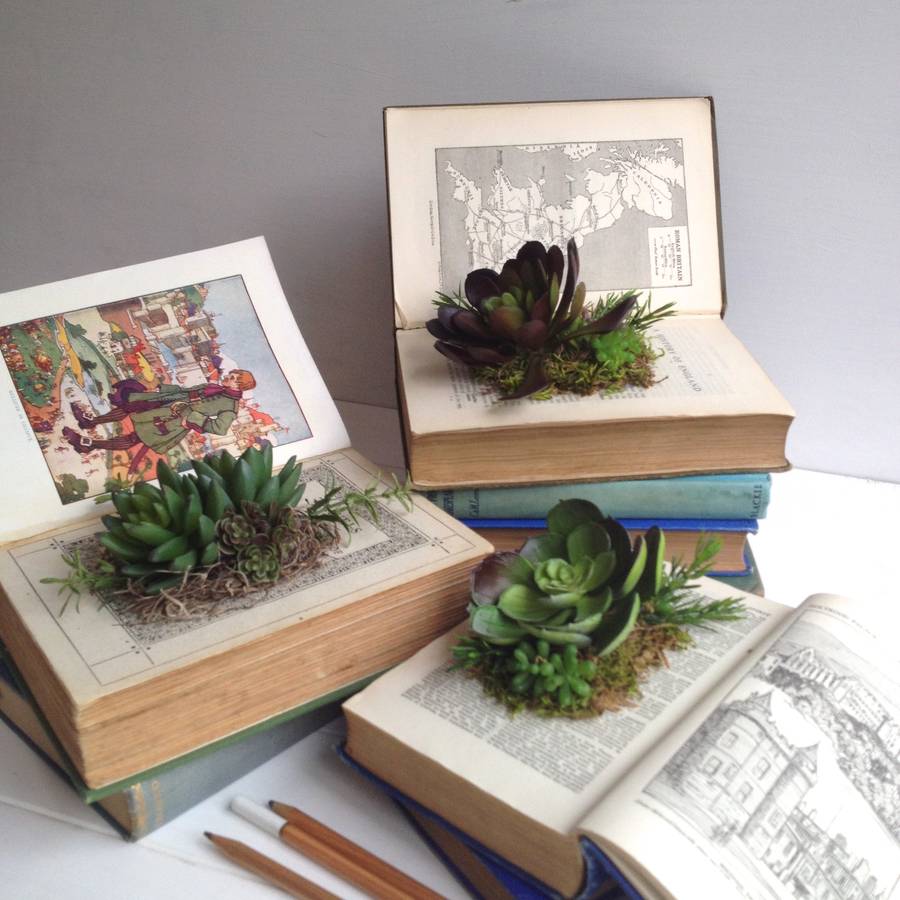

Penso che ogni volta che leggiamo un libro si viva una nuova vita. Ognuno di noi, quando legge, immagina come sarebbe la sua vita, se fosse come quella della protagonista del libro. Ritengo che la passione per la lettura si possa paragonare ad un orto. Entrambi vanno coltivati e ci vuole pazienza. Nella prima si coltiva, leggendo sempre più libri. Nel caso dell’orto, invece, si coltiva con le piante. In ambedue i casi ci sono dei periodi. Nella passione per la lettura i periodi sono soggettivi. Quando si coltiva un orto bisogna sapere che ci sono delle verdure che crescono in un certo periodo e altre in un altro. Se non si coltiva la passione per la lettura, così come nel caso dell’orto, entrambe finiranno per morire.

L’ha scritta Silvia Guerra, 14 anni, piemontese, e posso anche dire di avere una certa indiretta responsabilità alla sua passione per la lettura, perché ha cominciato a provarla dopo aver letto “Voglio fare la scrittrice”, uno dei miei libri di maggiore successo presso le ragazze.

Sì, bisogna sapere che ci sono letture per periodi diversi, non soltanto per età, ma proprio per stagioni e per momenti della vita. Bisogna considerare che ci sono gusti personali e che la letteratura è un campo molto preciso, davvero un orto rigoglioso cui accedono i lettori, entrando in relazione con la narrazione di storie attraverso il linguaggio verbale.

Ecco perché è importantissimo proporre la varietà ai nostri ragazzi. Tra tanti libri, possono incontrarne uno che li incuriosisce, parla alla loro sensibilità, li trascina dentro un mondo, li fa viaggiare dentro.

Ho sempre tenuto conto di questo aspetto nel lavoro che svolgo per la promozione della lettura, come nel caso del Libernauta, il concorso di lettura per giovani dal 14 ai 19 anni che si tiene nell’area fiorentina (19 Comuni) proprio durante il periodo estivo, attraverso le biblioteche che dialogano con le scuole superiori in un progetto che coinvolge migliaia di studenti.

Migliaia, appunto, di età diverse come lo sono quegli abissali anni dai quattordici alla maggiore età, da chi deve patire per uscire la sera a chi guida l’auto e non rende più conto di dove va e con chi. Sarebbe un po’ assurdo proporre a questi giovani adulti lo stesso identico libro, così si scegli:

– per livelli differenti che significa ambientazioni, temi, personaggi commisurati alle loro varie età;

– per “generi”, inserendo un libro sullo sport, una graphic novel o un libro illustrato, un romanzo che ha un legame diretto con il cinema, un’autobiografia su un tema sociale, un romanzo sentimentale e così via;

– per temi di attualità: ad esempio da alcuni anni segnaliamo quei libri che parlano del tema dei migranti, degli “approdi” nelle nostre coste;

– per autori, scegliendo anche quegli esordienti, che hanno indovinato un buon libro che sa parlare ai lettori poco più giovani di loro.

A proposito di questo tipo di scrittori bisogna considerare che questi libri non hanno la pretesa di essere “letteratura”, ma una narrazione che incoraggia a raccontarsi e a confrontarsi con la pubblicazione, non più una meta inarrivabile per i giovanissimi.